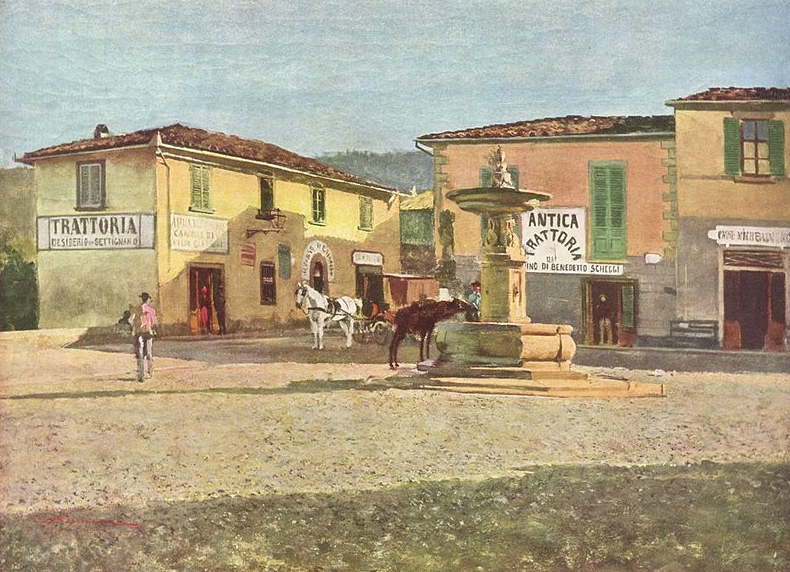

Settignano è una piccola frazione della prima periferia di Firenze. Il luogo fa pensare alle immagini dei Macchiaioli, il gruppo di artisti toscani che dipingevano a macchie di colore la realtà contadina e piccolo borghese ottocentesca. E infatti Settignano fu un luogo chiave: Telemaco Signorini, uno dei fondatori del movimento, si recava spesso lassù a dipingere dal vero.

Circondato dalle dolci colline toscane, Settignano nasconde la sua bellezza dietro i vecchi muri a pietra che costeggiano le vie sui pendii. Quegli antichi muretti delimitano poderi, uliveti, campi di fiori e ville dai giardini all’italiana che affacciano su Firenze, Fiesole e i bei dintorni.

I Macchiaioli dipingevano all’aria aperta, en plein air, come faranno anche gli Impressionisti. Le donne dei Macchiaioli, ritratte nella bella campagna toscana o sul mare di Versilia, a Riomaggiore, Ischia o Castiglioncello, sono però più popolari, meno raffinate, con i vestiti semplici e i capelli scomposti. Donne forti, reali, spesso abituate agli stenti di una vita contadina.

E’ quella luce così gialla e profonda ad incantarvi più di tutto… Osservatela filtrata da un pergolato di vite, sul fazzoletto rosso con cui una contadina cenciosa raccoglie i capelli, e tutta la magia dell’Italia crea ai vostri occhi un’aureola attorno alla testa di quella povera ragazza

da Italian Hours di Henry James, 1909

La vita a Settignano non era certo quella effervescente di Parigi, e probabilmente a questo è dovuto il minor successo dei Macchiaioli, artisti che furono ancora più intensi, rivoluzionari e sentimentali dei compagni di Montmartre. Il pittore veneziano Federico Zandomeneghi, che contribuì alla nascita del movimento impressionista, fu un assiduo frequentatore a Firenze della compagnia dei Macchiaioli e della casa di Diego Martelli, loro mecenate, che riuniva gli amici in città e nella sua casa sul mare di Castiglioncello.

Così Zandomeneghi scrive al Martelli da Parigi:

Mio caro Diego, vedendo che tu non mi scrivi lo faccio io e faccio bene… Ti do una grande notizia. Quest’anno si rifarà la nostra esposizione… io esporrò coi francesi – faccio bene o male? Se quest’anno vedrò a Parigi O.Mans, segretario di questa società che io non conosco… gli voglio parlare di Fattori e Signorini per l’anno venturo… Mia sorella ti saluta tanto e vuole come me essere ricordata anche quest’anno alla tua cara mamma. Dille dunque tante cose per noi.

Tuo Zandomeneghi, 28 Gennaio 1886

da Lettere inedite dei Macchiaioli a cura di Piero Dini

A Settignano c’è poco da visitare, ma il bello si percepisce, è tutto intorno. E’ nella natura, nelle case e soprattutto è nella storia dei grandi personaggi che qui sono nati o hanno vissuto.

La lista dei nomi ha qualcosa di sorprendente. Tralasciando il passato etrusco e romano, possiamo iniziare dal Medioevo con il Boccaccio.

Lo scrittore, nato a Certaldo, trascorse parte della giovinezza quassù, sulle colline sopra Firenze, dove il padre possedeva un podere.

Nel suo romanzo più celebre, il Decameron, immagina che durante le epidemie di peste, un gruppo di giovani fiorentini si rifugi in una villa della zona, passando il tempo a raccontarsi novelle che parlano di amori, di cavalieri, di dame e contadini, cercando in questo modo di sfuggire con il pensiero alla crudezza della malattia che si diffondeva nelle città.

Ai piedi di Settignano, lungo l’Arno, nel comune di Bagno a Ripoli, c’era poi la villa chiamata Il Paradiso, di Antonio Alberti, un ricco fiorentino che sul finire del XIV secolo riuniva nella sua proprietà, intellettuali e primi umanisti. Aveva ricevuto la casa in dono da suo padre, Niccolò, uomo molto generoso che fu chiamato dai Fiorentini Padre dei poveri. Prendendo spunto dal romanzo di Boccaccio, la Villa del Paradiso fu di ispirazione per Giovanni Gherardo di Prato, che nel suo libro Il Paradiso degli Alberti, rievoca i momenti trascorsi piacevolmente nel giardino dell’amico e come Boccaccio e Dante Alighieri racconta fatti realmente accaduti facendo nomi e cognomi delle persone coinvolte. Uno sfogo da uomo ferito, un tentativo ironico di dar voce alla sua verità.

Settignano era poi il paese degli scalpellini, i lavoratori delle cave di pietre che hanno dato all’Italia i monumenti più eccelsi. In questi pendii si trovavano numerose cave di pietraforte e pietra serena, le pietre che hanno fatto la gloria di Firenze.

Desiderio da Settignano, con i suoi eleganti busti marmorei, Giovanni e Domenico di Bertino, Bartolomeo Ammannati, Bernardo Rossellino, ideatore del borgo di Pienza, suo fratello Antonio e molti altri artisti, sono tutti nati qui, a Settignano.

I Rossellino nel secolo XV abitavano a Villa Gamberaia, luogo storico che nei secoli successivi è stato impreziosito da restauri e abbellimenti. La Villa, che si trova appunto in Via del Rossellino, è visitabile al pubblico su prenotazione.

Antonio Rossellino fu molto stimato da Giorgio Vasari, che nelle sue Vite degli artisti lo definisce modesto e dotato di rare virtù

Fece la sua arte con tanta grazia, che da ogni suo conoscente fu stimato assai più che uomo, e adorato quasi per santo… Dopo Donatello egli aggiunse all’arte della scultura una certa pulitezza, la qual cosa nella scultura non si era mai veduta così perfetta, perchè lui per primo l’introdusse

da Vita d’Antonio e Bernardo Rossellino di Giorgio Vasari, 1550

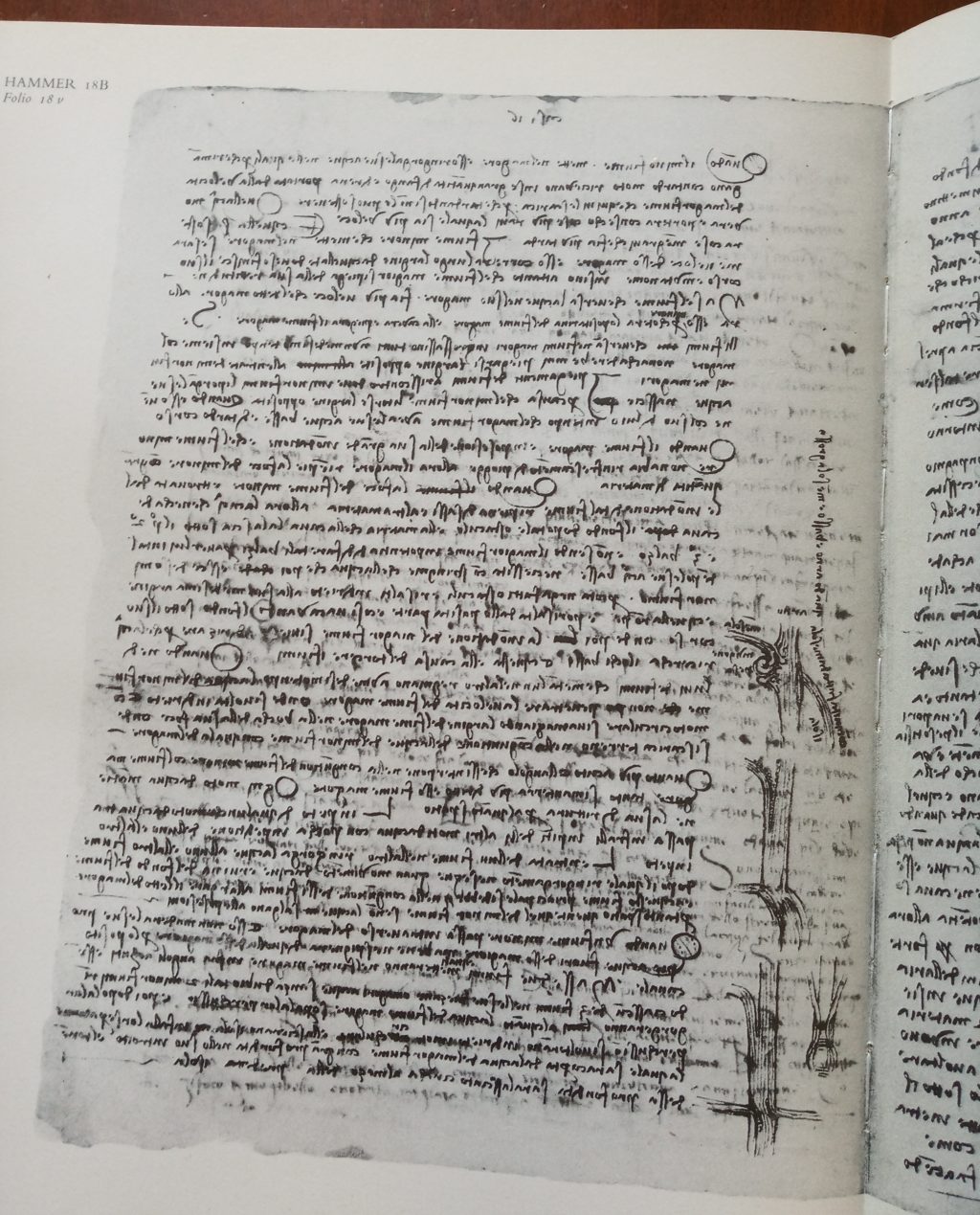

Anche Leonardo da Vinci teneva i suoi esperimenti su queste colline, e in pianura lungo il torrente Mensola fece alcune delle osservazioni sulle confluenze dei corsi d’acqua e i loro effetti.

Sono nati a Settignano, entrambi nel 1430, anche Luca Fancelli, primo architetto di Palazzo Pitti, il quale operò a lungo a Mantova alla corte dei Gonzaga, e Amedeo di Francesco, noto come Meo del Caprina, attivo a Roma e a Torino, dove progettò addirittura il duomo della città.

La giovanissima figlia di Luca Fancelli, Chiara, sposò il quarantacinquenne e già famoso Pietro di Cristoforo di Vannuccio, detto il Perugino, uno dei massimi pittori dell’Umanesimo, e divenne la modella preferita per il volto delle sue dolci Madonne, delle Sante e Maddalene dei suoi dipinti, diventando, nello stesso tempo, un’icona di bellezza rinascimentale al pari di Simonetta Cattaneo, musa di Botticelli. Il Perugino era noto per usare modelli per le sue tele, variandoli in funzione del gusto dei committenti, modificando pose, simmetrie, posizioni del volto e delle mani, ma utilizzando di fatto gli stessi schemi e cartoni. Per questo, dopo un periodo di grande fama, venne ingiustamente deriso dai contemporanei, resta comunque il primo artista ad aver dato grande risalto alla luce soffusa da romantico tramonto autunnale, alla dolcezza e quasi malinconia dei volti, alla splendida soavità di pose e colori.

Nel 1530 nacque a Settignano Domenico Cafaggi, detto Capo, scultore e intagliatore attivo soprattutto a Siena, dove operò principalmente nel Duomo. Suo è il leggio del coro al centro dell’abside principale.

Anche il grande Michelangelo Buonarroti ha vissuto a Settignano, dove possedeva alcuni poderi. Nato in Casentino, dove il padre Lodovico era podestà, visse poi a Settignano per gran parte della sua infanzia, custodito dalla balia, che era moglie e figlia di scalpellini.

Finito l’uffizio della podesteria, Lodovico se ne tornò a Fiorenza, e nella villa di Settignano, vicino alla città tre miglia, dove egli aveva un podere dei suoi antenati (quel luogo è copioso di sassi e pieno di cave e di macigni, che sono lavorati da scarpellini e scultori, che nascono il quel luogo la maggior parte)

da Vita di Michelagnolo Buonarroti di Giorgio Vasari, 1550

“Col latte tirai gli scarpelli e i’ mazzuolo con cui io fo le figure” disse scherzando Michelangelo a Giorgio Vasari, il quale lo inserisce, unico artista ancora vivente, nelle sue Vite.

Il fratello di Michelangelo, Sigismondo, il più piccolo dei cinque, dopo un periodo scapestrato in giro per il mondo, visse sempre lassù, a Settignano, da solo, occupandosi dei campi e degli animali e facendosi vivo ogni tanto per chiedere soldi. Celibe, solitario e piuttosto testardo, fu un po’ un cruccio per Michelangelo, che era sempre preoccupato e generoso verso tutti i membri della famiglia per i quali aveva anche acquistato alcune case in Via Ghibellina a Firenze. In molte lettere indirizzate al nipote Leonardo, Michelangelo, che in quegli anni lavorava a Roma, parla con apprensione delle vicende loro accadute e si interessa dei fatti personali e della vita di tutti i familiari e dell’amato padre (la madre Francesca Del Sera era morta giovanissima).

Anche il Brunelleschi aveva una casa a Settignano, la vendette prima della sua partenza per Roma, dove rimase per alcuni anni ad osservare le costruzioni antiche insieme al suo grande amico Donatello.

E venduto un poderetto che aveva a Settignano, partirono da Firenze per recarsi a Roma

da Vita di Filippo Brunelleschi di Giorgio Vasari, 1550

Scelsero Settignano come residenza anche Mark Twain, uno dei primi grandi scrittori americani e lo storico Bernard Berenson, che nel 1906 acquistò Villa I Tatti, dove già risiedeva da tempo.

Berenson, che visse nella villa per quasi 60 anni, lasciò in eredità la casa, la biblioteca e tutte le opere d’arte che conteneva, all’Università di Harvard, che ne ha fatto la sede di Studi del Rinascimento Italiano.

Ogni volta che salgo ai Tatti, la villa di Berenson nelle vicinanze di Settignano, non posso esimermi da una trepidazione poetica che in parte è provocata dall’uomo, in parte dai misteri del tempo… Ormai novantenne, piccolo, la barbetta a punta… Berenson è uno dei pochissimi uomini nei quali la lucidità della mente sembra dominare il corpo, che avanzando negli anni anzichè corrompersi, si definisce e ritorna a una specie di intatto carattere verginale…

da Viaggio in Italia di Guido Piovene, 1953

Numerosi a Settignano furono gli Inglesi, come Edward Hutton, scrittore e critico d’arte, grande estimatore delle bellezze dell’Italia, e Janet Ross, storica inglese, che con il marito, il banchiere Henry Ross, nel 1888 acquistarono Villa di Poggio Gherardo e vi si stabilirono. Questa antica residenza dalle origini medievali, sembra essere stata quella che ispirò al Boccaccio l’ambientazione del Decameron. La Villa di Poggio Gherardo, insieme a Villa I Tatti di Berenson, divennero il salotto di ritrovo degli intellettuali e degli artisti inglesi della zona.

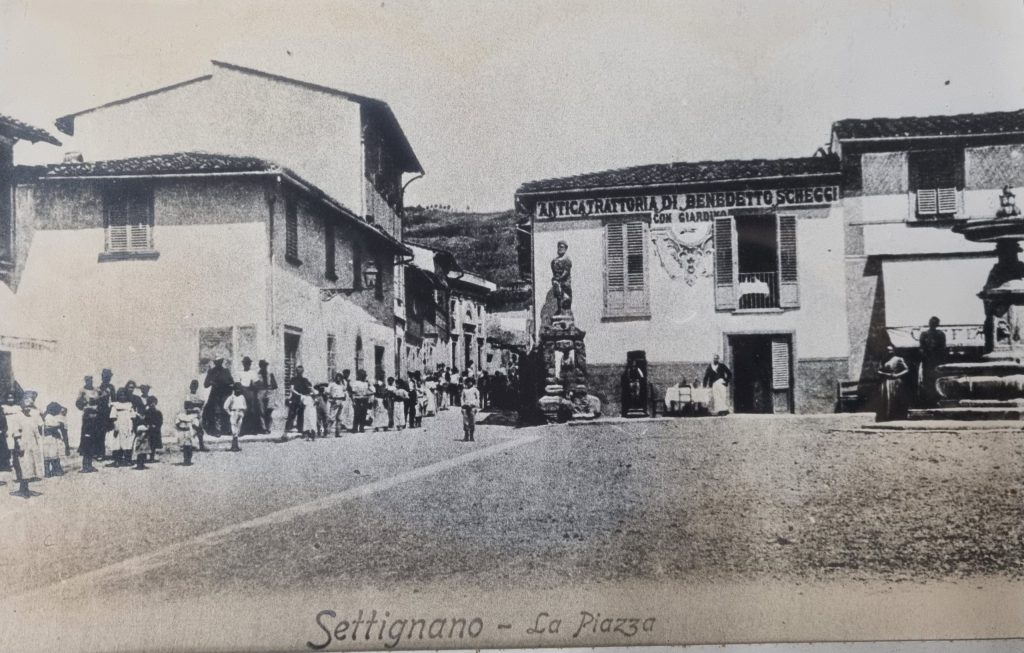

Tornando agli Italiani, da Settignano sono passati anche Niccolò Tommaseo, al quale è dedicata una statua nella piazzetta principale del paese, e Aldo Palazzeschi, che lì aveva la residenza di campagna e in queste zone ha ambientato il suo romanzo più noto, Le sorelle Materassi.

Era di Settignano anche Simone Mosca, intagliatore e scultore di epoca cinquecentesca. I suoi decori, le ghirlande, le cornici, erano così belli da togliere risalto alle opere che decoravano, come notò Michelangelo. Lavorò a Roma e nel duomo della città di Orvieto, dove si stabilì con moglie e figli, fra i quali Francesco, detto Il Moschino, anche lui scultore.

Avendo bisogno di aiutare la famiglia e non avendo entrate, si andava trattenendo in ogni cosa… per l’amore che portava all’arte e per il piacere che si ha in bene operando… Fece in un festone alcune foglie e frutti, così spiccate e fatte con diligenza sottili, che vincono in un certo modo le naturali

da Vita di Simone Mosca, Giorgio Vasari, 1550

Altro grande personaggio che nei primi anni del Novecento girava per queste strade è stato Gabriele D’Annunzio. Abitava nella Villa detta La Capponcina, luogo dove è rimasto per più di 12 anni, il periodo forse più felice e proficuo della sua vita. Era così innamorato della sua casa di Settignano che volle pagare per l’affitto più di quanto gli era stato richiesto.

da una lettera ad Annibale Teneroni

A te oggi mando la “Vita di Cola” composta ora è sette anni… La composi nella mia villa di Settignano, quando per compiacere a uno dei miei spiriti allora dominante, io ritrovavo senza sforzo i costumi e i gusti di un signore del Rinascimento, fra cani, cavalli e belli arredi..

dal La Vita di Cola di Rienzo di Gabriele d’Annunzio, 1943

Proprio davanti alla Capponcina abitava poi Eleonora Duse, l’amore divinizzato del Vate e da qui sono passate molte delle Muse ispiratrici dei suoi versi.

Il figlio Gabriellino riferisce che il poeta scriveva tutta la notte, dormiva nel pomeriggio e appena sveglio si dedicava agli amati cani, ai cavalli e agli esercizi con i manubri, non trascurando la vita mondana e le belle donne.

“Vivo qui immerso nel torpore primaverile. La vita si è fatta leggera e obliosa… sono tutto fogliuto di pensieri nuovi”

Senza rallentare il trotto giù per la discesa motosa passavamo sotto i piombatoi di Vincigliata, poi lungo l’intorbidita Mensola fino al Ponte, e dal Borghetto su per l’erta vecchia di Settignano dove risfavillavano le selci… Balzavamo di sella sullo spiazzo, fradici di acquazzone e di sudore fino all’osso, palpando il collo della bestia generosa con il guanto inzuppato. I garzoni accorrevano. Dai canili i cani richiusi abbaiavano rizzandosi contro i cancelli, ficcando fra le sbarre i musi lunghi e gli occhi ardenti… mi saltavano addosso con le zampe lorde di fango, ansandomi in viso

dal proemio a La Vita di Cola di Rienzo di Gabriele d’Annunzio, 1943

Il suo tenore di vita era assolutamente superiore alle possibilità, i debiti crescevano e nel Giugno del 1911 ci fu la grande asta pubblica della villa e degli oggetti che conteneva, evento di cui parlarono tutti i giornali dell’epoca. D’Annunzio riuscì a mantenere per sè soltanto qualche libro e un ritratto della madre fatto da Basilio Cascella.

Ora dov’è e a chi serve quella semplice e massiccia tavola francescana trovata nel refettorio di un monastero perugino? E quella gentile scrivania, ad uso di scrivere in piedi, che sembrava fatta alla mia statura… e ogni altro arnese e cosa gelosa? E là io composi l’Otre, con sì fermo polso; e là con mano sì casta, le sette ballate del Fanciullo e l’ode Lungo l’Affrico e quel trasparente Ulivo e quella fresca Sera fiesolana cinta tre volte col salce come il fieno che odora

dal proemio a La Vita di Cola di Rienzo di Gabriele d’Annunzio, 1943

Il poeta commenterà l’evento dell’asta con queste parole: “ Mi sembra di udire le grida delle cose… E’ l’ultimo strazio. Un branco di scimmie ha distrutto quello che magari prima o poi avrei distrutto io per far largo al mio pensiero impaziente”

Nella sua ultima prigione dorata, il Vittoriale (che ha lasciato in dono agli Italiani) ricreò in parte questa sua amata e mai dimenticata casa sulle colline di Firenze.

Per concludere citiamo il grande pensatore e filosofo dell’Umanesimo Giovanni Pico della Mirandola, che accusato ingiustamente di eresia a causa di notizie false messe in giro dai suoi nemici che fecero innervosire il papa Innocenzo VIII, Pico fu arrestato e rinchiuso nella Rocca di Vincennes in Francia, poi grazie all’intervento di alcuni principi e soprattutto grazie all’insistenza di Lorenzo de’ Medici, che costantemente scriveva a Roma per la sua liberazione, gli fu concesso di ritirarsi a Firenze. Sii felice, sarai fiorentino gli scrive Il Magnifico in una lettera. Il conte Giovanni Pico ebbe il divieto formale dal papa di risiedere in città e fedele agli ordini del Santo Padre visse quasi come un monaco per alcuni anni nella Villa il Querceto, vicino Ponte a Mensola, villa che era stata messa a sua disposizione da Lorenzo il Magnifico.

Settignano è sicuramente un posto da valorizzare e preservare. E’ la Montmartre di Firenze.

Per gli amanti del trekking è un posto ideale, gli itinerari sono molti e attraversano le belle colline, i boschi e le zone delle cave.

Per raggiungere Settignano da Firenze dobbiamo seguire la lunga Via Gabriele d’Annunzio che sale verso Coverciano e passa proprio davanti al Centro Tecnico Federale Calcistico, il luogo di ritiro della Nazionale Italiana.

L’autobus che arriva al paese da Firenze è il numero 10, che ferma proprio nella piazzetta Tommaseo, la principale. Fino al 1968, il collegamento con Firenze era tramite la tranvia che aveva il capolinea in Piazza San Marco.