A partire dal Medioevo le più importanti costruzioni di Firenze furono fatte utilizzando la pietraforte. Si tratta di una roccia appartenente alla famiglia delle arenarie, una pietra molto resistente, come il nome fa intuire. A Firenze ce n’erano cave praticamente dappertutto. Una si trovava dove adesso è situato Palazzo Pitti, che fu costruito utilizzando appunto la pietra forte. L’anfiteatro sul retro del Palazzo, nei Giardini dei Boboli, fu edificato proprio sui resti della cava.

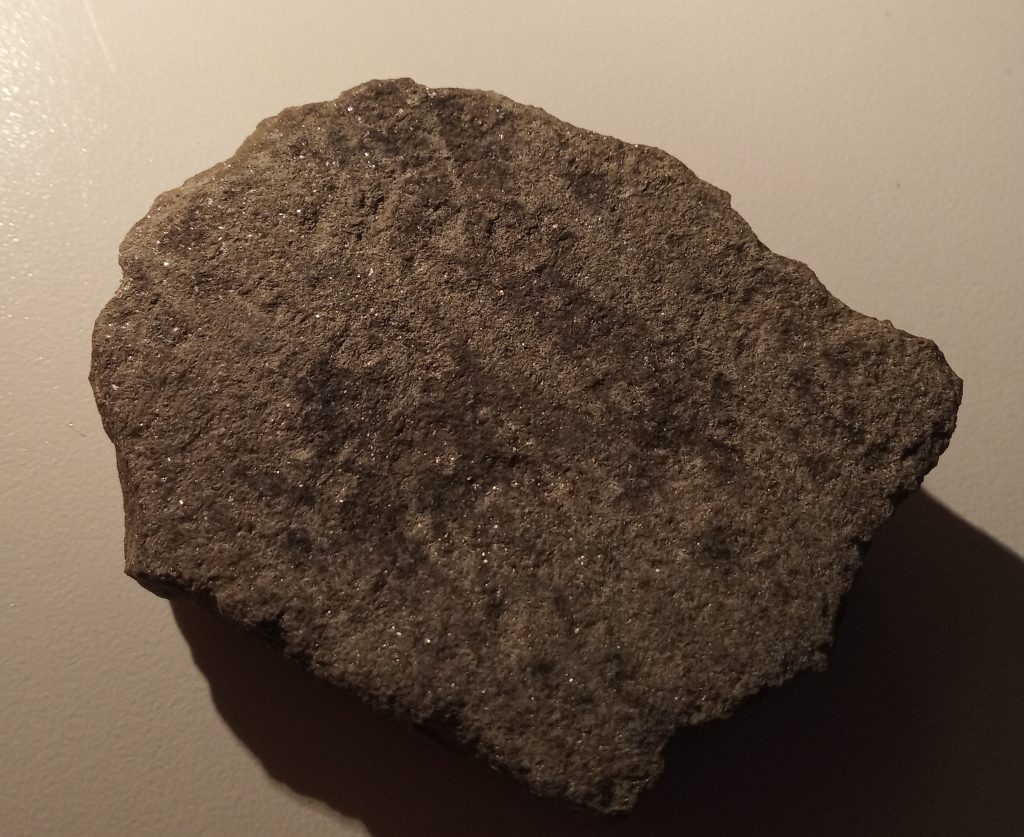

La pietraforte al momento dell’estrazione è grigia, in seguito diventa marrone a causa del ferro contenuto che si altera al contatto con l’aria.

Il selciato è ovunque di assai grossi blocchi di pietra grigiastra, che chiamano Pietra forte e che si estrae da cave vicine. Una buona parte delle case è costruita con pietre di questo tipo, e molte tra esse sono di non comune grandezza e bellezza. Alcuni pretendono anche, per dirla all’italiana, che i palazzi di Firenze siano i meglio costruiti di tutta Italia

da Noveau Voyage di Maximilien Misson, Firenze, 23 Maggio 1688

Il Palazzo della Signoria, Ponte Vecchio, Palazzo Medici in San Lorenzo, le stesse mura della città e molti altri edifici di Firenze, sono caratterizzati dall’uso di questa pietra, che è diventata il simbolo delle costruzioni fiorentine dal Medioevo al Rinascimento.

Firenze è una città di pietra. L’architettura ha la magia di uno strumento ottico di precisione. Firenze è la città dove camminando la notte, si odono i passi risuonare duri tra le mura di sasso…

da Viaggio in Italia di Guido Piovene, 1953

La parte bassa dei palazzi è spesso costituita da grosse pietre sporgenti lasciate in grezzo e sfalsate, il bugnato rustico. Gli anelli sulle facciate si utilizzavano per legare gli animali, nei chiodi venivano sistemati i ceri per illuminare la strada e gli uncini alle finestre servivano per appendere i tendaggi durante i festeggiamenti e le cerimonie religiose. Nelle lanterne sulla facciata era consuetudine mettere panni intrisi di resine che bruciavano e profumavano l’aria. Le lumiere erano grosse gabbie di ferro posizionate agli incroci delle vie, dentro alle quali si bruciava scorza di pino, diffondendo un gradevole odore per la città e illuminando di luci rossastre i palazzi.

Il bel Palazzo Davanzati interamente in pietraforte è uno fra i palazzi medievali meglio conservati di Firenze. Negli interessanti ambienti dell’interno potremo osservare lo stile architettonico e le decorazioni tipiche di una ricca abitazione del 1300.

In Via Tornabuoni, fra i tanti palazzi nobiliari, si trova Palazzo Strozzi, anche questo costruito in bugnato di pietre che vanno digradando in altezza. Palazzo Strozzi rappresenta il prototipo della casa signorile fiorentina del Rinascimento. Apparteneva ai mercanti Strozzi, una delle più facoltose famiglie fiorentine, da sempre nemici dei Medici.

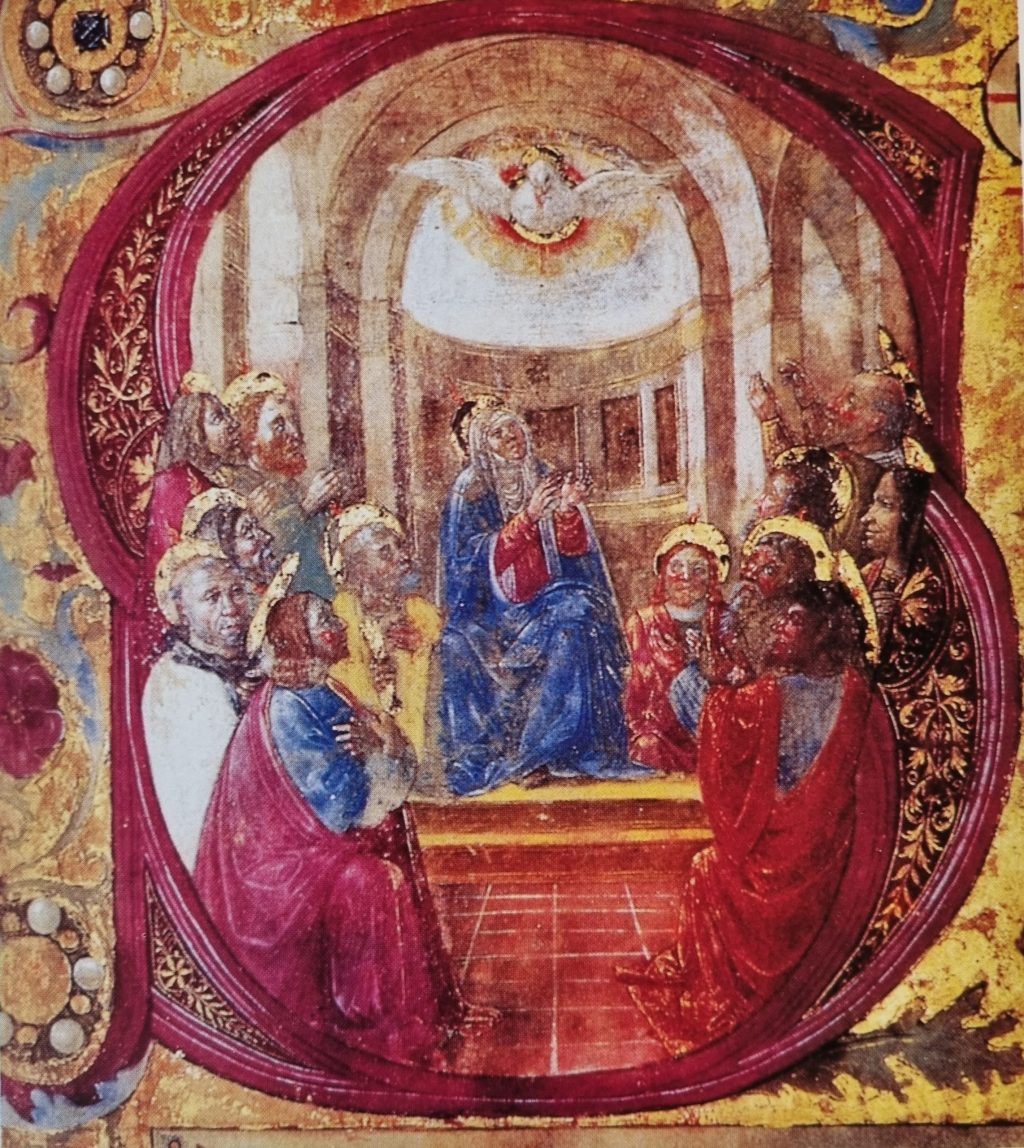

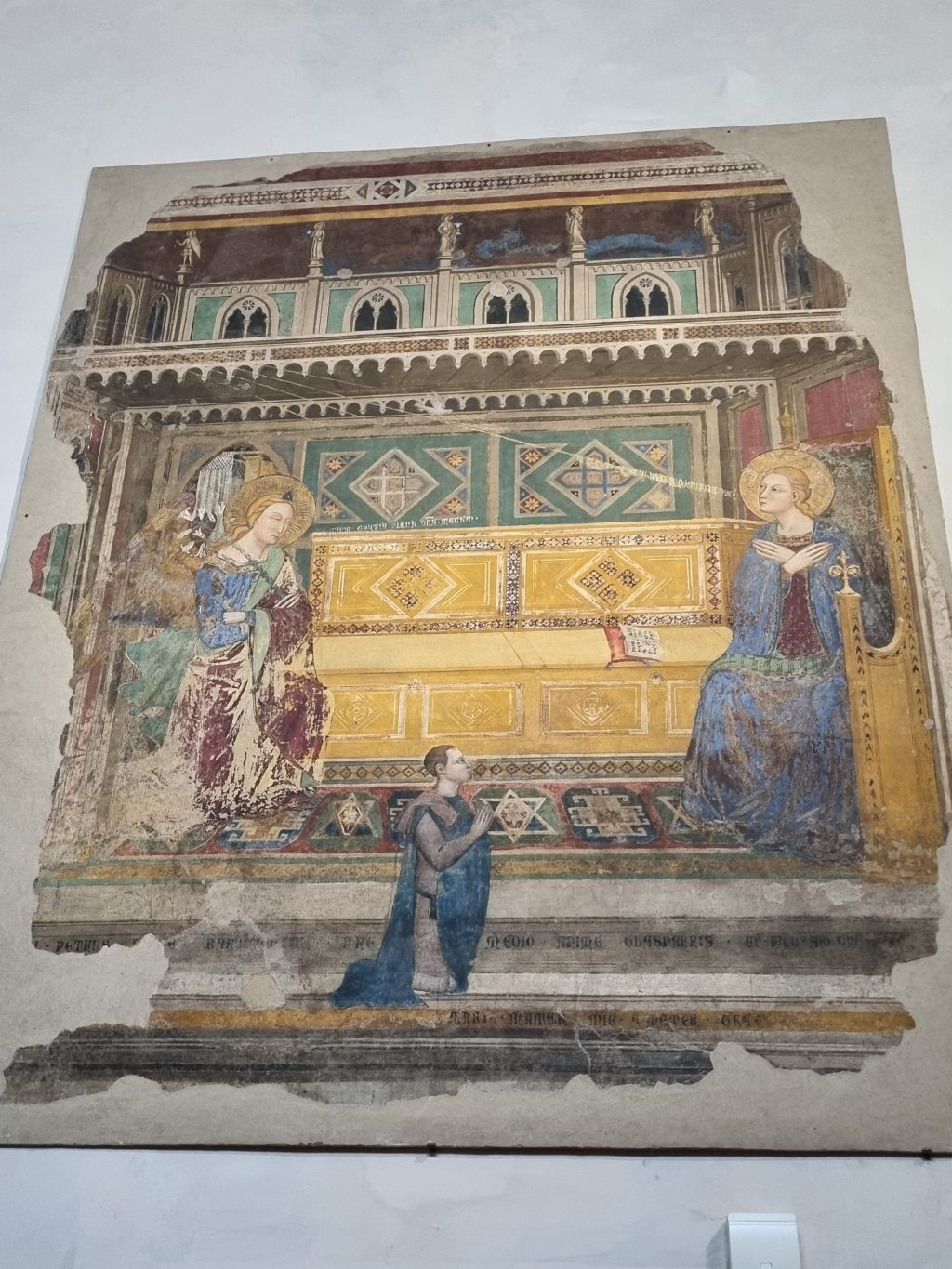

Altro importante palazzo in pietraforte è Palazzo Pazzi, dal nome della famiglia più ostentatamente coinvolta nella Congiura contro i Medici del 1478. I Pazzi erano una delle più antiche e nobili famiglie fiorentine, i quali per la partecipazione di un loro antenato alla prima crociata, ebbero in dono da Goffredo di Buglione, tre pietre del Santo Sepolcro. Pazzo Pazzi, detto Pazzino, era stato il primo crociato a salire sulle mura di Gerusalemme piantando le bandiere della cristianità. Le pietre erano custodite nel palazzo di famiglia e fino al giorno della congiura rimasero in loro possesso. Queste pietre focaie servivano all’accensione del fuoco sacro che incendiava la colombina per la Festa dello Scoppio del Carro, la più antica festa popolare fiorentina. La famiglia si occupava del pagamento di tutte le spese concernenti al mantenimento della festa. Le pietre tornate in seguito in possesso della famiglia Pazzi, furono poi da questi donate alla Chiesa. Sono custodite oggi nell’antichissima Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio, nei pressi del Ponte Vecchio, anche questa costruita in pietraforte.

Anche le basiliche di Santa Maria Novella, San Lorenzo e il Bargello hanno estese parti in pietraforte e lo stesso la Stazione Ferroviaria della città, grande edificio del 1930 realizzato da Giovanni Michelucci.

Precise disposizioni sulle pietre da usare furono date dal Brunelleschi per la realizzazione del suo capolavoro, la cupola del duomo di Firenze

Gli sproni murati tutti di macigni e di pietra forte, e similmente le facce della cupola tutte di pietra forte, legate con gli sproni fino all’altezza di braccia ventiquattro, e da qui in su di mattoni, o vero di spugna, più leggeri che si potrà…

da Vita di Filippo Brunelleschi di Giorgio Vasari

La pietra serena, meno resistente agli agenti atmosferici della pietra forte, è anche questa tipica di Toscana. Si distingue per il colore grigio a grana sottile contenente pagliuzze brillanti dovute a scaglie di mica. Veniva usata soprattutto per le decorazioni.

Insieme ai marmi delle Apuane, per anni gli scalpellini toscani hanno estratto pietra forte e pietra serena dalle colline dei dintorni di Firenze. In particolare nella zona di Settignano, sulle colline di Firenze, si estraeva una varietà molto pregiata di pietra serena che veniva chiamata “del Fossato“. Michelangelo e Brunelleschi, che possedevano poderi a Settignano, avevano i propri fidati scalpellini sul luogo, ai quali si rivolgevano per l’acquisto delle pietre più adatte ai diversi scopi.

Mentre la pietraforte si usava principalmente nel Medioevo, la pietra serena ebbe larga diffusione in Toscana a partire dal Rinascimento. Era la pietra preferita da Cosimo I de’ Medici, il quale la fece utilizzare accostata generalmente agli intonaci chiari, in modo da avvicinarsi maggiormente a quella che era la riscoperta dell’architettura classica. La pietra serena veniva usata essenzialmente per colonne, capitelli, sculture, scaloni monumentali, lastre di pavimentazione.

La Chiesa di San Lorenzo, il cui esterno rimasto incompiuto è in pietra forte, è stata uno dei primi esempi di architettura rinascimentale. Venne costruita a spese dei Medici, e per questo motivo essi la sentivano un po’ come la chiesa di famiglia. Nella Sagrestia Vecchia, lo studio rigoroso delle proporzioni progettato da Brunelleschi, venne impreziosito dalle decorazioni di Donatello, lo scultore preferito da Cosimo il Vecchio. La Sagrestia Vecchia è un bell’esempio di passaggio fra stili architettonici diversi.

Il Brunelleschi, che amava il suo stile lineare ispirato dalle vecchie costruzioni romane e che prediligeva lavorare individualmente, non gradì gli abbellimenti introdotti da Donatello e così i due geniali artisti, che erano stati una coppia affiatatissima per anni, si allontanarono.

La Biblioteca Laurenziana, a fianco della Chiesa di San Lorenzo, fu progettata da Michelangelo insieme alla Sagrestia Nuova per volere di Giulio de’ Medici, figlio di Giuliano, il fratello di Lorenzo che venne ucciso nella Congiura dei Pazzi. In seguito diventerà papa con il nome di Clemente VII.

Dopo la morte di Clemente, per alcuni contrasti con l’ambiente mediceo, Michelangelo si recò a Roma lasciando le opere incompiute. La monumentale scala di accesso alla Biblioteca, che l’artista avrebbe desiderato con due sole semplici rampe laterali in legno di noce, venne fatta realizzare in pietra serena da Cosimo I de’ Medici, che la commissionò agli artisti Vasari e Ammannati su disegno di Michelangelo.

Ho opinione che quando la scala si facesse di legname, cioè di un bel noce, starebbe meglio che di macigno e più a proposito con i banchi, il palco e la porta…

Vostro Michelangelo Buonarroti in Roma

da una lettera di Michelangelo a Bartolomeo Ammannati, Gennaio 1559

Il Palazzo Medici Riccardi, dimora di Lorenzo il Magnifico, ha un esterno in pietraforte con bifore, cornicioni, panca di via e stemma mediceo agli angoli. L’interno presenta un raffinato cortile con colonne in pietra serena e decorazioni a graffito. Fu progettato per il nonno Cosimo il Vecchio dall’architetto Michelozzo, che sempre per Cosimo ristrutturò il convento di San Marco nel quartiere di San Lorenzo. Cosimo decise di realizzare il progetto di Michelozzo anzichè quello più grandioso proposto dal Brunelleschi

Parendogli quello che aveva fatto Filippo di ser Brunellesco fosse troppo sontuoso e magnifico e tale da recargli fra i suoi cittadini piuttosto invidia che grandezza o ornamento alla città o comodo per sè, per questo piaciutogli quello che Michelozzo aveva fatto, con suo ordine lo fece condurre a perfezione… E tanto più merita lode Michelozzo, quanto questo fu il primo che in quella città fosse stato fatto con ordine moderno

da Vita di Michelozzo Michelozzi di Giorgio Vasari, 1550

I palazzi di Firenze assomigliano a prigioni o a fortezze; ogni casa pare trincerarsi o difendersi dalla strada: l’architettura massiccia, seria, solida, parca di aperture, ha conservato tutta la sua medievale diffidenza, e sembra aspettarsi sempre qualche colpo di mano dei Pazzi o degli Strozzi.

da Viaggio in Italia di Theophile Gautier, 1850