Posta in una sorprendente posizione naturale, Scilla, a 20 km da Reggio Calabria, è di una bellezza incredibile.

Luogo di fama omerica, di miti e leggende, immaginario ideale per favole di sirene e marinai, Scilla è stata celebrata da artisti e scrittori di ogni tempo. Il primo fu Omero, con il mito di Scilla, la ninfa che fa innamorare di sé Glauco, il figlio delle acque, e che in seguito, a causa della gelosia della maga Circe, sarà trasformata in un mostro marino.

Plinio Il Vecchio descrive Scilla nel suo Naturalis Historia alludendo alle antiche leggende:

Giunsi a Reggio, facendo un po’ di sosta nel lido di Scilla, ove fui informato delle antiche favole e della navigazione dell’astuto Ulisse, de’ canti delle sirene e dell’insaziabile voracità di Cariddi…

Costruita su un promontorio roccioso, con il Castello a dominare i due versanti, Scilla è pittoresca da qualunque lato si guardi. Bella la veduta dal nord, con lo sfondo di ripide montagne, il mare e la Sicilia; panoramica la veduta dall’alto, dalla terrazza di San Giorgio verso Marina Grande e la Fortezza; struggente e romantica la vista dal porto verso Chianalea, l’antico quartiere dei pescatori.

Nonostante l’evidente bellezza, Scilla ha mantenuto l’aspetto semplice del borgo di pescatori. Il promontorio Pacì alle sue spalle, ha protetto la cittadina dall’espansione urbanistica, delineando un centro abitato fatto di strette stradine, scalinate e piccole case colorate.

L’attività marinara e in particolare la pesca al pesce spada costituiscono il centro dell’economia scillese. I caratteristici vicoli del borgo hanno come sfondo un mare dall’acqua limpida e dai fondali ricchi e colorati. Le barche dei pescatori ormeggiate nei vicoli, l’odore del mare e il rumore della risacca, rendono questo paese un angolo di mondo magico, ideale per una vacanza rilassante.

Ad un tratto, in mezzo alla tranquillità di una notte serena, rischiarata dall’argenteo raggio della luna, una musica soave simile all’armonia dell’arpa gli giunge all’orecchio. Quei suoni melanconici, forti abbastanza da coprire il rumore delle onde, vengono dalla spiaggia vicina e richiamano all’immaginazione il canto delle sirene. Sono datteri di mare o foladi cantanti che fanno udire dalla riva una dolce melanconica melodia

La Pianta, Matthias Jacob Schleiden, dal testo Le meraviglie della vegetazione di F.Marion, 1877

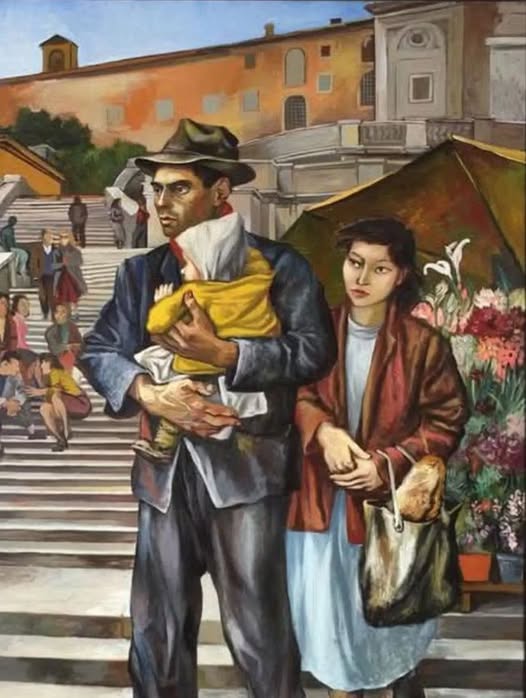

Nel 1949 il pittore Renato Guttuso insieme ai siciliani Saro Mirabella e Giuseppe Mazzullo fondarono la Scuola di Scilla, elevando la cittadina a simbolo ideale per il realismo sociale e le vedute paesaggistiche naturali. Alla compagnia si aggiunsero artisti fra i quali Giuseppe Marino di Scilla. Lo scultore Mazzullo, nato a Graniti in provincia di Messina, già da tempo radunava artisti nella sua casa di Via Sabazio a Roma, circoli a cui partecipavano anche Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti, e anche se i due poeti non ebbero fra loro buoni rapporti, furono comunque con i loro versi ermetici, entrambi sicuramente ispiratori all’interno della compagnia.

I dipinti che ebbero origine dal gruppo di Scilla si distinsero per le geniali intuizioni di tutti gli artisti partecipanti, indipendenti l’uno dall’altro, i quali contribuirono con le loro tecniche e le loro idee al rinnovamento artistico anche in chiave di forte critica sociale.

Renato Guttuso fu invitato una prima volta a Scilla insieme a Mirabella e Mazzullo nel 1947, erano ospiti dell’amico giudice Giuseppe Macrì. Nelle estati successive affittarono una casa, detta la Casa Rossa, lungo la strada che dal porto va a Marina Grande. Erano sempre di Guttuso, Mazzullo e Saro Mirabella con le consorti. Nei successivi anni, per molte estati, Renato Guttuso tornò a Scilla risiedendo prima nella Casa Rossa, poi a Chianalea. Qui ospitava gli amici pittori e, ispirato dal mare, dalla gente e dai pescatori del porto, dipinse molti quadri dedicati al paese e allo stretto messinese. Egli vedeva in questi uomini i discendenti dei marinai di Ulisse, li osservava dalle finestre per poi ritrarli nelle tele. Uno di loro, Rocco Catalano, divenne il suo modello preferito e si trasferì con la famiglia a Roma in casa del pittore e della moglie Mimise diventando loro fedele assistente.

Giuseppe Marino, nato a Scilla, fu poi professore all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, anche lui fu un grande amico di Guttuso e un punto di riferimento nella zona.

L’imponente Castello Ruffo, fulcro del paese di Scilla, nacque come fortezza difensiva contro le incursioni saracene, venne in seguito trasformato in abitazione dai conti Ruffo di Calabria, che dal 1533 e per quasi tre secoli, ne fecero la loro dimora.

San Giorgio è il quartiere residenziale della cittadina. Qui si trova la chiesa dedicata a San Rocco, il patrono della città. Da Piazza Matrice, dove c’è l’ingresso al castello Ruffo, si può raggiungere il quartiere di San Giorgio imboccando la Gradinata De Zerbi che conduce in alto. Dalla terrazza sulla piazza San Rocco si possono ammirare la Sicilia e le isole Eolie.

Una navigazione di venti giorni conduce dal regno d’Egitto a Messina, che sorge sulla punta estrema della Sicilia. Situata sul braccio di mare di Lipari, che la separa dalla Calabria, è abitata da circa duecento Ebrei. La zona abbonda di ogni ricchezza, di orti e di giardini. Qui si raccolgono per lo più i pellegrini diretti a Gerusalemme, essendo questo il migliore punto per traghettare.

da Itinerario (Sefer massa’ot) di Binyamin da Tudela, 1160 circa

Marina Grande, detta Spiaggia delle Sirene, è una bella zona balneare di ghiaietto chiaro e acque cristalline. E’ famosa anche per la gastronomia e gli ottimi ristoranti di pesce. Chianalea è l’antico quartiere dei pescatori, con strade strette e casine costruite direttamente nell’acqua.

Tra Marina Grande e Chianalea c’è il porto, dove ormeggiano le barchette colorate e le “Passerelle” dal lungo ponte sulla prua, tipiche per la pesca del pesce spada.

Scilla rappresenta l’eccelsa conclusione di un Italia straordinaria, dal nord delle Alpi al punto più estremo della penisola, una stupenda cittadina bagnata dal mare azzurrissimo del leggendario Stretto di Messina.

Sì, il mare è un nuovo mondo, le cui ricche e svariate produzioni formeranno forse un giorno i rami più meravigliosi della storia naturale… Le piante terrestri scelgono questo o quell’altro suolo, prosperano sopra un terreno determinato. le piante marine sono indifferenti alla roccia che le sostiene, sia calcarea o granitica, esse non se ne avvantaggiano e crescono indistintamente dappertutto, anche sui coralli e sulle conchiglie

da Le meraviglie della vegetazione di F.Marion, 1877